Schweizerinnen und Schweizer gelten als friedliebendes Volk, das nur im Notfall zur brachialer Notwehr fähig ist. Um 1980 schienen in der beschaulichen Wiler Altstadt nur noch aktiver Widerstand die Zivilisation vor dem Untergang retten zu können. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man die Leserbriefspalten von damals liest. Da werden Personen «von St. Gallen bis Elgg» dazu aufgerufen nach Wil zu strömen: Sie sollten Pfannendeckel, Pfeifen und Trommeln mitbringen. Auch der Einsatz von Stinkbomben wurde als letztes Mittel nicht ausgeschlossen.

Festival bringt Gemüter in Wallung

Abzuwehren galt es «Röhrlehosen-Grünzeug», das beabsichtigte «Alternativ-Kultur-Gelichter mit seinem ohrenbetäubenden Gebrüll und Mestizengeschrei, 13fach verstärkt und begleitet von brechreizendem atonalem Pumpum-Pumpum-Pum» mit allen Mitteln zu verhindern. «Wenn die zuständigen Behörden nicht mehr willens und imstande sind, für Wahrung des einfachsten Anstandes hier oben zu sorgen, beleibt uns nur noch die handfeste Notwehr übrig», machte sich eine Leserbriefschreiber Luft. Stein des Anstosses war ein Openair-Festival, das junge Wilerinnen und Wiler in der Altstadt organisierten.

Verständnislos gegenüber neuer Kultur

Der Mann, der sich publizistisch gegen den Auftritt von Liedermachern, Bluesmusikern Rockbands ereiferte, kannte man in der Äbtestadt vor allem als Verfasser von kalligrafischen Dokumenten, von historischen Schriften, Hörspielen, Novellen und weiterem Kulturgut, es war der Historiker Walther ab Hohlenstein. Er sprach Aramäisch, Griechisch, Latein und Hebräisch; die Sprache der damals jungen Generation verstand er offensichtlich nicht, sie war für ihn gemäss Leserbrief ein «Huronenklamauk» von «geistig unterentwickelten Hannaken».

Altstadt als Drogenmekka?

Er war zu jener Zeit nicht der einzige, der mit seinem Unmut die Zeitungsspalten füllten, auch andere sahen schlimme Zustände auf Wil zukommen. «Ich finde es von den Veranstaltern des 1. Wiler Altstadt-Open-Airs verantwortungslos, dass sie mit der Einwilligung zum umfangreichen Verkauf von Drogenutensilien geradezu zum Einstieg in die Hasch- und Drogenszene auffordern», empörte sich etwa ein Bürger aus Zuzwil in einer Zuschrift an eine Redaktion.

Aufgeheizte Stimmung

Die Veranstalter mobilisierten ihrerseits zum Widerstand. Im vordigitalen Zeitalter hiess es in einem auf Schreibmaschine getippten und fotokopierten Flyer: «Wir starten eine PETITION FUER DIE BEIBEHALTUNG DES WILER ALTSTADT OPEN AIR FESTIVALS». Die Anmerkung «Sachlich bleiben (wenigstens jetzt noch)» zeigt, wie aufgeheizt das damalige Klima in der Stadt war.

Insgesamt vier Mal spielten Gruppen und Einzelmusiker an Open Airs auf dem Goldenen Boden. Unter den Musizierenden waren damals schweizweit bekannte Gruppen wie etwa Züri West und Lazy Poker Band. Und auch regionale Bands, wie Hasch Mahall, griffen in die Tasten und in die Saiten.

Räume für neue Kultur

Die Querelen um das Musikfestival im Herzen der Wiler Altstadt fielen in Zeit einer kulturellen Aufbruchstimmung in der Schweiz. Besonders lautstark und heftig forderten in Zürich Jugendliche spezifische Freiräume, um neue Formen der bildenden Kunst, des Theaters und der Musik produzieren und präsentieren zu können, jenseits der etablierten Opernhäuser, Konzerthäusern und Kunstmuseen.

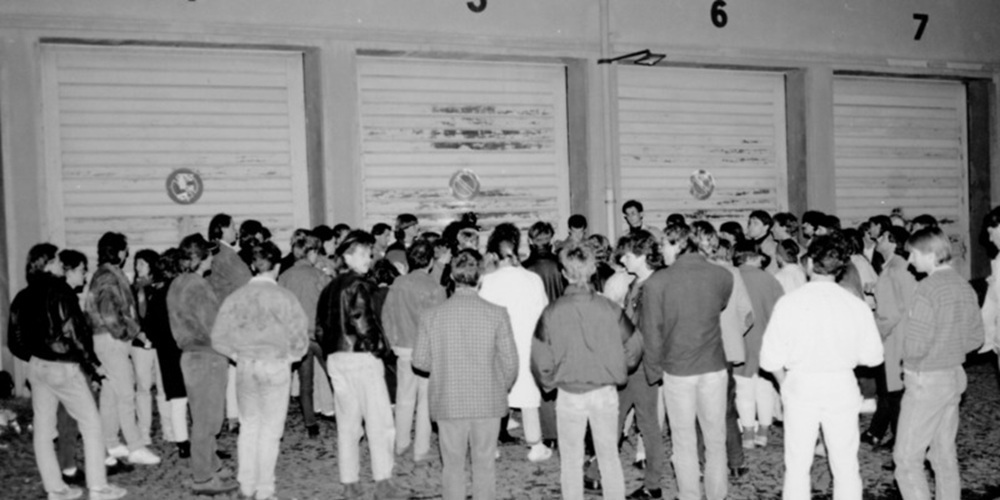

In Wil beanspruchte damals eine Gruppe von jungen Menschen die Garagen der ehemaligen Brauerei Löwenbräu als Entfaltungsraum für alternative Kultur; sie nannten sich Kulturlöwen. Die Liegenschaft wurde jedoch zugunsten von Parkplätzen abgebrochen. Nach Protestaktionen und kontroversen Diskussionen mit Verantwortlichen der Stadt, wurde schliesslich ein Baumagazin in der Nähe des Wiler Silos als geeigneter Standort gefunden: die Remise.

Im Laufe der Jahre verstummten die kritischen Stimmen, und der Gare de Lion, wie das Lokal heute heisst, ist mittlerweile ein Teil des etablierten Kulturangebots. (pd)